Accueil > Ressources > Parcours thématique > Les enjeux du système alimentaire contemporain > Les limites des systèmes alimentaires industrialisés > Les limites des systèmes alimentaires industrialisés

Télécharger ce chapitre en pdf

S’il n’y a pas véritablement de consensus sur la définition d’une « alimentation durable » ou d’un « système alimentaire durable » (Béné et al., 2019), on s’accorde au moins sur les raisons pour lesquelles les systèmes alimentaires industrialisés, qui tendent à se diffuser largement, posent problème. D’une part, là où ils dominent, ils génèrent des irréversibilités qui s’avèreront très difficiles, voire impossibles, à gérer pour les générations futures. D’autre part, leur généralisation, si elle devait avoir lieu, n’est pas envisageable dans les limites des ressources de la planète. L’expression « alimentation durable » tend aujourd’hui à rassembler des revendications ou des objectifs relatifs à une multitude d’enjeux, à la fois issus des limites des systèmes alimentaires industrialisés et des évolutions plus générales de nos sociétés. Et il y a débat sur la légitimité ou la pertinence d’inclure certains de ces défis dans le champ de la durabilité, qui ne relèvent pas forcément d’enjeux d’irréversibilité ou d’impossibilité de généralisation, par exemple le bien-être animal ou l’anxiété des mangeurs (chapitre 6).

Il n’empêche que les systèmes alimentaires industrialisés sont aujourd’hui largement contestés, même s’ils ont permis, rappelons-le, l’extraordinaire amélioration de l’offre alimentaire, tant quantitativement que qualitativement. L’accroissement démographique, l’urbanisation ou encore l’élévation du niveau de vie de la majorité de la population planétaire résultent en partie de l’industrialisation des systèmes alimentaires. Mais, alors qu’elles ont longtemps été passées sous silence, les nombreuses externalités négatives au prix desquelles s’est réalisée – et s’intensifie – cette industrialisation ne peuvent plus être ignorées. Ce chapitre détaille successivement les problématiques environnementales, de santé, sociales, économiques et de gouvernance posées par l’industrialisation croissante de l’alimentation à l’échelle mondiale (figure 7.1).

En s’appuyant largement sur une économie minière (chapitre 4), les systèmes alimentaires industrialisés contribuent à épuiser des ressources non renouvelables, en premier lieu l’énergie fossile (charbon, pétrole et gaz). En France, celle-ci est utilisée à toutes les étapes du système alimentaire, pour la production de matières premières agricoles (27 % de la consommation d’énergie du système alimentaire), le transport (31 %), la transformation (15 %), la réfrigération et la cuisson domestique des aliments (14 %) et la distribution et la restauration (13 %) (Barbier et al., 2019). D’autres sources d’énergie, notamment renouvelables, peuvent être envisagées dans le futur pour suppléer à l’épuisement des énergies fossiles. Une telle substitution n’est cependant pas envisageable pour l’un des éléments indispensables de la fertilisation des plantes qu’est le phosphore. Présent sous forme d’un stock fini dans les sols, le recyclage partiel de ce précieux élément, qui se pratiquait jusqu’au XIXe siècle, a été remplacé par l’usage croissant de phosphate minier, ce qui contribue à son épuisement. Bien que des controverses existent, un certain consensus se dégage pour estimer un épuisement des réserves en phosphate minier avant 2150 (Peñuelas et al., 2013). L’azote, un autre élément fertilisant, peut quant à lui être synthétisé par les plantes de la famille des légumineuses (soja, arachide, pois, haricots, luzerne, trèfles, fèves, etc.), alors que la ressource en potassium bénéficie de mines abondantes, ce qui éloigne la perspective de leur épuisement.

Bien que renouvelables, d’autres ressources sont menacées par la surexploitation : la forêt, puits de carbone et réservoir de biodiversité, continue de voir sa surface grignotée par l’extension des surfaces agricoles, en particulier dans les régions tropicales (bassin du Congo, Malaisie, Indonésie, Brésil), notamment du fait du développement de l’élevage et des cultures industrielles comme l’huile de palme. Rappelons que l’agriculture utilise près de 40 % des terres émergées de la planète, dont les deux tiers sont consacrés aux pâturages et à la production d’aliments pour les animaux (FAO, 2020d). Si la diminution du couvert forestier mondial ralentit depuis les dernières décennies, elle reste estimée à 10 millions d’hectares par an depuis 2015 (FAO, 2020a). De récentes estimations montrent que 17 % des forêts tropicales auraient disparu depuis 1990 (Vancutsem et al., 2021). Par ailleurs, les stocks de poissons et autres produits de la mer sont prélevés à une vitesse supérieure à celle de leur renouvellement, lui-même menacé par la pollution croissante des eaux maritimes et continentales : algues, déchets, plastiques et produits chimiques. La part des stocks de poissons exploités à un niveau biologiquement durable à l’échelle mondiale est passée de 90 % en 1974 à 65,8 % en 2017 (FAO, 2020c). Dans certaines régions, l’accaparement de l’eau pour l’irrigation et par certaines entreprises agroalimentaires affecte directement le fonctionnement des milieux naturels.

Enfin, l’agriculture et la transformation agroalimentaire industrielles sont largement responsables de l’érosion de la biodiversité domestiquée, érosion bien plus rapide que sa régénération (IPBES, 2019). D’après la FAO, seulement quinze plantes [1] fournissent 80 % des apports énergétiques alimentaires issus des végétaux, et le blé, le riz et le maïs en représentant plus de la moitié à eux seuls. La diversité des variétés végétales cultivées se réduit également sous l’effet de la domination de quelques grandes firmes semencières. La FAO (2010) estimait que les trois quarts de la diversité variétale des plantes cultivées avaient disparu au cours du XXe siècle. Cette perte de diversité, notamment génétique, se traduit par une moindre résilience des systèmes agricoles face à des menaces telles que les ravageurs, les agents pathogènes ou le changement climatique. Elle constitue ainsi un risque pour la sécurité alimentaire (IPBES, 2019). La perte de biodiversité concerne aussi des plantes et des animaux non comestibles, mais absolument indispensables pour polliniser, fertiliser les plantes ou réguler leurs maladies, et menace également la production agricole à moyen terme (Hainzelin, 2019).

Dans la production agricole industrielle, l’usage massif d’engrais chimiques à relativement faible coût s’est traduit par une pollution des nappes phréatiques, rivières et rivages, et par une eutrophisation (prolifération d’algues entraînant un appauvrissement en oxygène) des milieux aquatiques. Ce phénomène est aggravé par le rejet de boues d’épuration, soit d’excréments humains pourtant riches en azote et en phosphore, que l’on ne recycle plus. En 2010, on estimait qu’environ 250 000 km2 d’espaces aquatiques, soit l’équivalent de la surface du Royaume-Uni, étaient eutrophisés dans le monde (Pinay et al., 2018). En conséquence : une perturbation majeure pour les écosystèmes aquatiques, une menace pour leur biodiversité, des risques sanitaires pour les riverains et des risques économiques pour les activités liées à ces milieux. La pollution aux engrais chimiques, en particulier aux engrais azotés, se fait aussi dans l’air. L’ammoniac émis lors de l’épandage d’engrais chimique azoté se combine dans l’air avec l’oxyde d’azote, issu des moteurs à explosion, et le dioxyde de soufre, issu de l’industrie, pour former des particules fines particulièrement dangereuses pour la santé (Aubert, 2021). On estime ainsi que dans l’Union européenne, l’agriculture est responsable de 90 % des émissions d’ammoniac, qui contribuent fortement à la pollution de l’air et tuent chaque année 400 000 Européens (IPES-Food, 2019).

Une seconde source de pollution provient de l’usage et du rejet de produits issus de l’industrie chimique et pétrolière : résidus de pesticides et de médicaments. Ces pollutions touchent tant la santé des êtres humains que celle des milieux, ainsi que les capacités de production agricole du fait de la disparition des pollinisateurs des cultures et de la baisse de la fertilité des sols surexploités. Près des deux tiers (64 %) des terres agricoles mondiales montrent des niveaux de pesticides chimiques supérieurs à des « concentrations sans effet », et 31 % présentent un risque élevé de pollution, surtout en Europe et en Asie (Tang et al., 2021). Par ailleurs, la pollution aux plastiques, qui sont largement utilisés en agriculture et dans les emballages alimentaires, augmente très rapidement (la moitié du plastique produit depuis 1950 l’a été depuis 2000) sans le moindre ralentissement (Dalberg Advisors, 2019). Sur près de 400 000 tonnes de plastique produites en 2016 dans le monde, un quart a pollué terres, rivières et océans (Kaza et al., 2018). La faune marine est particulièrement touchée par les micro et nanoparticules de plastique facilement ingérables. Celles-ci voyagent sur de très longues distances et contiennent (ou ont absorbé) diverses substances chimiques (Hermabessiere et al., 2017) qui ont des conséquences très probables sur la santé humaine (Azoulay et al., 2019).

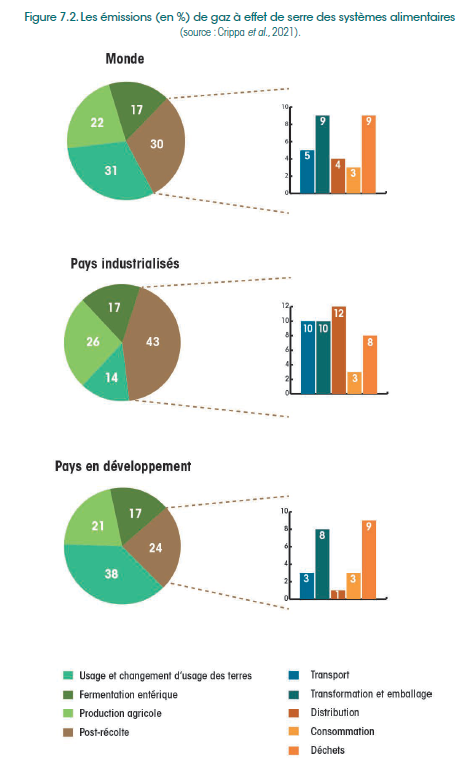

Enfin, les émissions de gaz à effet de serre (GES) constituent une troisième forme de pollution majeure. Les estimations les plus récentes indiquent qu’en 2015, à l’échelle mondiale, le système agricole et alimentaire aurait été responsable du tiers des émissions liées aux activités humaines (Crippa et al., 2021). Le quart de ces émissions (27 %) provenait des pays industrialisés, qui comptent seulement 15 % de la population mondiale. Le reste des émissions (73 %) provenait des pays « en développement », Chine incluse, rassemblant 85 % de la population mondiale. Cette répartition ne doit pas cacher une empreinte carbone plus élevée pour les ménages des pays industrialisés, qui importent des aliments dont la production dans les pays en développement (PED) émet des GES. On parle d’« émissions importées », souvent oubliées dans les calculs d’empreinte carbone. L’origine des émissions est très différente entre ces deux catégories de pays (figure 7.2). Dans les PED, les émissions de GES du système alimentaire sont liées à 71 % à l’usage des terres, à la production agricole et à l’élevage, contre 57 % dans les pays industrialisés. Dans ces derniers, les activités post-récolte (transport, transformation, emballage, distribution, consommation et gestion des déchets) représentent une part importante (43 %) des émissions. Il est intéressant de noter que le transport, que l’on cherche souvent à minimiser par la relocalisation des approvisionnements alimentaires (chapitre 17), n’y est responsable qu’à hauteur de 10 % des émissions (Crippa et al., 2021).

Depuis un demi-siècle, les pénuries alimentaires et les famines se sont raréfiées à l’échelle planétaire : une grande partie de la population mondiale est sortie de la grande pauvreté et la qualité sanitaire des aliments s’est considérablement améliorée (Stanziani, 2005). Pour autant, l’industrialisation des systèmes alimentaires non seulement n’a pas permis l’éradication de la malnutrition, mais elle est à l’origine de nouveaux facteurs de risques pour la santé des individus.

Si la sous-nutrition a globalement diminué en valeur absolue et relative depuis les années 1960, elle touchait encore en 2019 près de 700 millions de personnes à travers le monde et tend à augmenter de nouveau depuis 2014 (FAO et WHO, 2020). Ce récent renversement historique n’est pas lié à une insuffisance des disponibilités alimentaires, puisque la planète perd et gaspille environ 30 % de ce qu’elle produit (Gustavsson et al., 2011). Il est dû au maintien de la pauvreté et, surtout, à la multiplication de crises climatiques et de conflits qui conduisent à une augmentation du nombre de déplacés qui n’ont plus accès à une nourriture saine et de qualité. En 2019, l’Internal Displacement Monitoring Center (2020) comptabilisait 24 millions de nouveaux réfugiés climatiques et 8,5 millions de déplacés pour causes de conflits dans le monde. Le nombre de personnes déplacées a doublé entre 2009 et 2019, passant de 24 à plus de 50 millions.

Les carences en micronutriments (vitamines, minéraux), appelées aussi la « faim cachée », retardent la croissance physique et intellectuelle des individus et affaiblissent leurs défenses immunitaires. Elles ont des effets irréversibles sur la santé et réduisent les capacités de travail, constituant un handicap économique important. On estimait en 2014 qu’elles touchaient encore deux milliards de personnes dans le monde (von Grebmer et al., 2014). Parallèlement, la hausse de la consommation calorique, liée à une consommation croissante de produits gras et sucrés et combinée à la réduction de l’activité physique, se traduit par une augmentation du surpoids et de l’obésité, un facteur de risque de pathologies tels le diabète de type 2, les maladies cardio-vasculaires et certains cancers. En 2020, une personne sur trois était concernée dans le monde (Global Nutrition Report, 2020).

La sous-nutrition protéino-énergétique, les carences en micronutriments et la surnutrition coexistent dans un même pays, voire jusque dans une même famille et chez une même personne. La « triple charge » (Labadarios, 2005) touche en particulier les PED et complique singulièrement la mise en œuvre de politiques nutritionnelles. On pourrait considérer comme une quatrième charge les risques liés à la qualité sanitaire des aliments. D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), chaque année, 600 millions de personnes dans le monde tombent malades du fait d’intoxications alimentaires et 420 000 en meurent (WHO, 2015). L’attention a longtemps été focalisée sur les risques microbiologiques (Griffith, 2006) qui contribuent à la malnutrition. Les diarrhées sont en effet un important facteur de risque de mal-nutrition infantile. Mais un nouveau type de risque, encore mal documenté, émerge un peu partout dans le monde : les contaminations chimiques et le développement de résistances microbiennes. D’un côté, il concerne les travailleurs agricoles exposés aux produits chimiques qu’ils utilisent. D’après l’OMS, pour un million d’agriculteurs empoisonnés aux pesticides par an dans le monde en 1990, ils seraient 385 millions en 2020, soit 44 % de la population d’agriculteurs (Boedeker et al., 2020). D’un autre côté, ces intoxications affectent les consommateurs, les produits chimiques ingérés par le biais de l’alimentation s’accumulant progressivement dans le corps. Les effets sur la santé commencent à être documentés, en particulier celui des perturbateurs endocriniens, certes présents à des doses insuffisantes pour provoquer, à eux seuls, des troubles, mais dont les combinaisons peuvent s’avérer dangereuses (« effet cocktail ») (Gaudriault et al., 2017 ; Muncke et al., 2020).

Que ce soient les risques environnementaux ou sanitaires, ils n’affectent pas toutes les populations de la même façon. Par exemple, les changements climatiques impactent plus particulièrement la zone intertropicale, qui concentre des populations très pauvres, alors qu’elle émet peu de GES. De même, l’obésité touche en plus grand nombre les populations pauvres vivant dans des déserts alimentaires où domine une offre en produits gras, sucrés et salés. Enfin, les intoxications alimentaires proviennent en partie d’aliments à très faible coût issus du « secteur informel » largement dominant dans les quartiers les plus pauvres des villes.

Si l’industrialisation a été un moteur du développement économique, créant des emplois et contribuant à l’augmentation du pouvoir d’achat, elle n’a pas pour autant éliminé la pauvreté et réduit les inégalités, notamment dans les systèmes alimentaires. La pauvreté menace même d’augmenter dans les années à venir du fait des changements climatiques (+ 68 à 135 millions de personnes d’ici 2030 d’après la Banque mondiale, 2021) et de la pandémie de Covid-19 (+ 88 à 115 millions) (Lakner et al., 2020). Ces chiffres s’ajouteraient aux 690 millions de personnes vivant aujourd’hui dans l’extrême pauvreté (moins de 1,9 $/pers/j). La combinaison de ces deux phénomènes explique l’aggravation attendue de l’insécurité alimentaire dans ces pays et les risques de migrations massives qui s’ensuivraient, générant à leur tour de nouvelles crises alimentaires.

Compte tenu de la croissance démographique encore forte dans de nombreux PED, notamment en Afrique, créer des millions d’emplois avec une rémunération digne, en particulier en milieu rural, constitue un enjeu majeur pour les systèmes alimentaires, principal secteur d’activité économique dans ces pays. En effet, d’après la Banque mondiale (2021), quatre personnes sur cinq vivant sous le seuil de pauvreté international (1,9 $/pers/j) résidaient en milieu rural en 2018. Le taux de pauvreté y est estimé trois fois supérieur à celui des zones urbaines. Une telle différence suggère une insuffisante rémunération des agriculteurs qui, dans les PED, se combine à des conditions de vie rurale généralement moins bonnes qu’en ville et contribue à expliquer l’exode rural et le chômage urbain de masse qui en résulte. De fait, l’inéquité dans le partage de la valeur ajoutée au sein des filières est particulièrement marquée dans le domaine agricole, et ce d’autant plus dans les filières d’exportations agricoles de PED vers les pays riches. Une étude du Bureau d’analyse sociétale pour une information citoyenne (Basic, 2018) montre que les producteurs de café touchent environ 5,5 % du prix de vente du café en poudre en grande surface (7,8 % en commerce équitable) et moins de 1 % du prix du café en dosettes individuelles.

Dans l’UE, on estime que la part de valeur dans la chaîne alimentaire allant à l’agriculture est passée de 31 % en 1995 à 21 % en 2018, alors que dans le même temps, les agriculteurs ont fait face à une hausse de 40 % du prix des intrants entre 2000 et 2010 (IPES-Food, 2019). Par ailleurs, les flambées des prix alimentaires sur les marchés internationaux en 2008 et 2011 ont marqué la fin d’une période d’une trentaine d’années de prix relativement stables. La diminution des stocks de régulation et/ou de sécurité, le fonctionnement des marchés à flux plus tendus et l’interconnexion croissante entre les marchés alimentaires, énergétiques et financiers conduisent à reconnaître que le monde pourrait entrer dans une phase de plus grande instabilité des prix (Galtier, 2019). Et cette instabilité des prix rendrait plus vulnérable encore la situation des agriculteurs. Certes, les marchés de produits agricoles ont toujours été relativement instables compte tenu de leur dépendance au climat. Mais ces instabilités devraient être aggravées par la multiplication des crises climatiques (IPCC, 2013), des épidémies (Tollefson, 2020) et des conflits qui affectent la production et le commerce.

Enfin, la forte hétérogénéité des entreprises (en taille, en capacité d’investissement, en part de marché, en puissance financière, etc.), en compétition pour la conquête de marchés ou de ressources (foncières notamment), se traduit souvent par la marginalisation accélérée des plus petits producteurs (Soulier et al., 2019). La concurrence entre l’agriculture familiale et les exploitations ou les plantations industrielles est connue. On retrouve le même type de compétition plus en aval des filières entre entreprises de transformation industrielles et artisanales, ou entre supermarchés et vendeurs ou vendeuses de rue. Dans les pays en transition démographique, comme en Afrique subsaharienne qui verra arriver, entre 2020 et 2050, 730 millions de nouveaux travailleurs, l’enjeu de l’emploi est donc considérable (Giordano et al., 2019). L’accélération d’une industrialisation qui se ferait à faible intensité de main-d’œuvre apparaît ici potentiellement très risquée. De plus, le système alimentaire emploie un grand nombre de travailleurs précaires : dans la production agricole (recours à la main-d’œuvre migrante), dans les entreprises agroalimentaires (travailleurs et travailleuses à la chaîne – par exemple dans les abattoirs soumis à des cadences conduisant à de la maltraitance animale), dans le transport et la grande distribution (chauffeurs et chauffeuses, manutentionnaires, caissiers et caissières), dans la restauration (cuisiniers et cuisinières) et, depuis quelques années, dans la livraison de repas (« uberisation » du travail) (Barthélémy et Cette, 2017).

Tous ces risques environnementaux, sanitaires et socio-économiques se superposent et se combinent (Bricas et al., 2019). Les effets d’amplification de ces risques sont encore peu documentés mais laissent craindre des crises graves. Ils appellent à davantage explorer les facteurs de vulnérabilité et de résilience des systèmes alimentaires.

La concentration par fusions et acquisitions des entreprises dans le système alimentaire concerne à la fois les fournisseurs de consommations intermédiaires (semences, engrais chimiques, produits phytosanitaires et pharmaceutiques, machines agricoles, etc.) et les entreprises du commerce international, de la transformation et de la distribution des aliments. Par exemple, 70 % du secteur agrochimique mondial est désormais entre les mains de seulement trois entreprises, et jusqu’à 90 % du commerce mondial des céréales est contrôlé par quatre multinationales (IPES-Food, 2019). Cette concentration génère plusieurs conséquences problématiques. Elle affaiblit l’autonomie et la capacité de négociation des agriculteurs, devenus dépendants des firmes en amont pour leurs intrants, comme en aval pour leurs débouchés, qui leur imposent des prix ou les contraignent à des cahiers des charges de production très stricts. Elle oriente les politiques d’innovation technique vers les solutions les plus rentables pour les firmes et qui ne prennent pas forcément en compte les enjeux de durabilité. Au travers d’oligopoles, d’accords entre firmes concurrentes, les grandes entreprises développent des capacités d’influence des politiques publiques pour défendre leurs intérêts. Elles interviennent dans une grande opacité. Elles peuvent manipuler les informations, voire les scientifiques, à leur profit (Foucart et al., 2020), et avec une relative impunité par rapport aux effets sur la santé des humains comme de la planète qu’elles peuvent contribuer à détériorer (Rastoin, 2016).

Si l’essor du numérique génère de nouvelles opportunités (chapitre 5), il apparaît aussi porteur de risques en matière de gouvernance. Il laisse d’abord craindre une prise de pouvoir croissante des géants du numérique, les Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), dans le pilotage de ces systèmes (Grain, 2021 ; IPES-Food et ETC Group, 2021). Le déploiement de dispositifs de conseils personnalisés aux consommateurs pour leur permettre de mieux choisir leur alimentation, basés sur le recueil de leurs pratiques et centres d’intérêts, est présenté comme un outil de renforcement du pouvoir des citoyens. En signant un accord avec CropLife International, association représentant les intérêts des grandes industries de l’agrochimie, le directeur général de la FAO indique ainsi que « les technologies numériques peuvent remodeler les systèmes agroalimentaires de façon à ce que les consommateurs deviennent les pilotes de la production et du commerce » (FAO, 2020b). On peut légitimement se demander si le développement du big data ne génère pas en fait un nouvel enjeu sociétal de taille : celui de la surveillance et du contrôle des comportements individuels, et donc de la liberté, dans un contexte où l’évolution de ces comportements apparaît nécessaire pour faire face aux enjeux de durabilité.

Les modèles de développement issus des pays les plus industrialisés, et diffusés partout dans le monde par le biais d’investissements privés et, en partie, par la coopération internationale, sont aujourd’hui contestés. Conscients des nouveaux risques générés par ces modèles de développement, les 193 pays membres des Nations unies se sont fixés, en 2015, 17 Objectifs dits « de développement durable » (ODD). À la différence des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) des quinze années précédentes qui ne concernaient que les PED, les ODD concernent tous les pays du monde, y compris les plus riches et industrialisés. En examinant chacun de ces objectifs, on constate que les systèmes alimentaires, qu’ils soient ou non à l’origine des enjeux identifiés, sont concernés par la majorité d’entre eux et peuvent y contribuer (figure 7.3). La finalité des systèmes alimentaires ne peut dès lors plus seulement être de nourrir les êtres humains, ce qu’ils font en maximisant la production alimentaire avec le succès qu’on connaît. Ils doivent désormais se donner au moins deux autres ambitions : contribuer activement à la viabilité de la biosphère et participer à un développement socio-économique et culturel inclusif et équitable.

[1] Riz, blé, canne à sucre, maïs, soja, pomme de terre, palmier à huile, manioc, tournesol, colza, sorgho, mil, arachide, haricots, patate douce.